| 農業共済新聞 岩手版・東北営農技術版 |

| 2015年9月4週号岩手版 |

| 「完熟しても緑色」の品種に挑戦 |

| ミニトマトを極める |

| 八幡平市 江藤 豊さん |

手に取り果実の柔らかさを確認する江藤さん |

【八幡平市】「このミニトマトは熟しても緑色のままですが、とっても甘いですよ」と話す八幡平市大更の江藤豊さん(62)は、緑色のミニトマト「ミドリちゃん」をハウス(1・2㌃)で栽培。食味の良さや珍しさから消費者に好評で、収量アップを目指し、仲間と情報交換しながら栽培に励んでいる。

ハウス10棟(約20㌃)で多種のミニトマト栽培に取り組む江藤さんは、種苗会社の紹介で2年前にミドリちゃんの栽培をスタート。「斑点病に悩まされることが多く、耐病性があることと、果実が緑色という珍しい品種に興味を持った。柔らかくて甘い食味の良さも魅力だ」と話す。

今年は4月下旬に定植して6月末から収穫を開始。11月上旬までの出荷予定だ。農薬は定植時の置き薬のみ。肥料は米ぬか、籾殻で作ったボカシ堆肥を500㌔、追肥に20㌔使用する。収量は10㌃あたり5~6㌧とのこと。 |

| |

|

完熟しても緑色のため収穫期の見極めが難しいが、江藤さんは「少し黄緑色になってきたら収穫のサイン。あとは手に取って実の柔らかさを確認しながら収穫します」と、一つずつ丁寧に確認しながら収穫する。

出荷は雫石町のJA新いわて直売所「花牛米菜」のほか、盛岡市材木町で開催される「材木町よ市」に出店。よ市では自ら販売していて「お客さんの声を直接聞くことができるので勉強になる。喜んでもらえるのがありがたい」と話す。

また、「互いに栽培技術を磨き、情報を交換できる仲間がいるのは心強い」と、栽培仲間とのつながりを大切にしている江藤さん。岩手町葉木田の千葉弘義さん(70)は仲間のひとりで「とにかく江藤さんは一生懸命。ミニトマト作りへの情

熱はすごいですよ」と笑顔。定期的に江藤さんの元を訪れては、互いに刺激し合い生産に励んでいる。

今後について江藤さんは「農業は手を掛けた分だけ最後に結果がでる。10㌃あたり10㌧の収量増が目標。6次産業化にも挑戦したい」と意欲を燃やす。(谷村) |

「おいしいミニトマトを作りたい」

と話す江藤さん(上)と千葉さん

|

| |

|

| 2015年9月3週号岩手版 |

| 畑ワサビ |

| 新たな収入源に |

| 遠野市 小出地区特産物生産組合 |

「来年の収穫が待ち遠しい」と佐々木代表(右) |

【遠野市】近年の米価下落などによる農家の収入減少が続いている中で、遠野市附馬牛町小出地区では農家6戸が小出地区特産物生産組合(佐々木良一代表)を設立し、山を整備しながら畑ワサビ栽培に取り組み、地域の新たな収入源を目指している。

同組合では、2013年秋に行政の支援を受けながら、地区内の山林に間伐などの整備を施し、そこへ畑ワサビ苗3千本を定植した。

山の整備には、国から環境保全を目的とした森林・山村多面的機能発揮対策交付金の助成があり、1㌶につき16万円と資材費(苗代含む)の半額分が交付される。そのほか、遠野市から事業を起業するグループへの補助金として「アストパワーアップ事業補助金」があり、資材費(苗代含む)の半額分の助成を受けられる。 |

| |

|

山の整備から収穫まで約2年かかる畑ワサビだが、助成金によって費用負担が少なく、定植後は除草や肥料散布をすれば栽培管理に手間がかからない。同組合では畑ワサビの収量を上げて夏の新たな収入源にと期待する。

同組合は今年、収穫量2㌧、10㌃当たり70万円の収入を目指し、先ごろ収穫作業を行った。佐々木代表は「思うような収穫にはならなかったが、去年50㌃定植したワサビが順調に生育しており、来年の収穫が楽しみ。今年の秋も50㌃定植するつもり」と意欲満々だ。

水はけが良く、日光がよく入る場所を好む畑ワサビは、定植場所には、山の北面や東面に適し、西日が当たるところは適さない。

畑ワサビの需要は高く、出荷先のカネ弥株式会社(釜石市甲子町)の金﨑公威代表取締役は「畑ワサビは、需要の高いねりワサビに加工されます。現在、140㌧の畑ワサビを扱っていますが500㌧はほしいですね」と話す。

ほかの地区でも栽培面積を拡大する集落もある中、市では、17年の畑ワサビの目標栽培面積を5㌶としており、担当する同市農家支援室・永田裕主査は「17年に市内で『全国わさび生産者大会』を開く予定です。来場者に水ワサビだけでなく、畑ワサビも普及しているところを見ていただきたいです」と話している。(邦和) |

先ごろ収穫した畑ワサビ

来年の収穫を待つ畑ワサビ

|

| |

|

| 2015年9月2週号岩手版 |

| 新規就農目指して研修中 |

| 次代を担う存在に |

| 一戸町 平野康孝さん |

「トマト栽培に興味があるのでこの研修を生かしたい」とトマトの手入れに励む平野さん |

【一戸町】家業を継ぐため就農し、今年から一戸町奥中山の第三セクター「株式会社一戸夢ファーム」(代表取締役=稲葉暉町長)で農業研修を受講している同町の平野康孝さん(48)。同施設で野菜・花き類の苗作りや販売、機械操作などを学びながら大農家にも出向いて作業を学ぶなど、農業技術の習得に意欲的だ。

同施設での研修期間は2年間で、平野さんを含め2人が在籍。3期生となる平野さんは「入校してからの数カ月間で農業にだいぶ慣れてきました」と話している。

高校卒業後にアパレル関係の仕事に就いていた平野さんは、2年半前に家族と帰郷。長男ということもあって家業を継ごうと研修への参加を決意した。JAや普及センターからの紹介もあって同施設で農業研修を受けられることを知ったという。

入校1年目の平野さんは、トマトやネギ、菌床シイタケ、リンドウなど作物の栽培方法や仕組みを学んでいて、週に2回ほど地元の大規模経営農家を訪れて農作業の技術を学んでいる。 |

| |

|

「施設内だけの研修だけでなく、実際に農業経営をしている方に教わることで技術の幅が広がりとても勉強になります」と平野さんは「同じ作目でも品種によって生産方法が違うので覚えるのが大変ですが、生きている物なので気を遣いながら観察生産しています」とも話している。

研修では、1年目は多くの品目を扱い、幅広い知識と技術を習得。2年目は品目を絞り、より深く学ぶ。

平野さんは「今は慣れることに精一杯。試行錯誤を重ねる段階でありませんがトマト栽培に興味があるので、この経験を通して良質なトマトを栽培したいです」と話す。施設内で収穫した野菜や花きはJAに出荷している。

研修終了後に通年販売を目指している平野さんは「冬場の農作物の栽培方法も教えてもらう予定で、安定した生産を目指しています。商品作りの喜びを体感しながら創意工夫し、前向きに取り組んで新時代の後継者となれるように頑張りたいです」と展望を話す。(沼山) |

研修先の夢ファームは設備が充実している

|

| |

|

| 2015年9月1週号岩手版 |

| 切り花用青色リンドウ4品種を開発 |

| 現場の声を反映 |

| 岩手県 |

成長を確認する田畑さん(右)と

安部主査農業普及員 |

【宮古市】岩手県では切り花向け青色リンドウの新品種導入に向けて、県内全域で試験栽培を進めている。宮古市では昨年から、刈屋地区の田畑茂男さん(64)の圃場の一部を試験栽培展示圃として、新品種の一部の栽培を開始。既存品種の欠点を解消した新品種に生産現場からの期待は大きい。

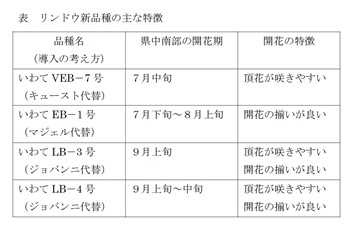

生産現場から頂花(リンドウの一番上の花)が開花しやすく、形質や開花時期のばらつきが少ない品種の育成が望まれていることから、岩手県農業研究センター技術部野菜花き研究室は、既存の県育成品種の代替となる4品種(極早生・早生・晩生2種)を開発した。

(表参照) |

| |

|

新品種は生産現場の要望に応えた改良がされ、既存品種と比べて見栄えが良く、収穫のタイミングがわかりやすくなると期待されている。既存品種の「ジョバンニ」などは、育成から10年以上経過していて、植え替えのタイミングに合わせた導入が勧められている。

通常、リンドウは定植から3年目に出荷となる。田畑さんの圃場では、昨年6月上旬に苗を植えて約30㌢に成長し、秋には翌年の芽を確認している。2年目となる今年は高温が続いたことから高温障害が懸念されるが、草丈が1㍍を超え、良いリンドウが見られるとのこと。

|

|

田畑さんは「新品種に期待している。栽培技術は変わらないが、今年は水の管理に気を付けている」と話す。少雨のため、土壌の乾燥対策として、畝と畝の間に水を流し込む通路かん水を行い、水が特に必要な成長時・開花時の水不足を補っている。

今年、新品種を導入した同市田代の田頭信行さん(63)は「晩生品種を3千株植えた。病気も出ていない。順調に株が成長し、彼岸に咲いてくれたら」と期待を寄せる。

宮古農業改良普及センターの安部宏美主査農業普及員は「株や畑の切り替えのタイミングで新品種の導入を勧めたい。出荷量・収入安定に向けて今後も見学会などを開催し、栽培技術の普及に努めたい」と話し、新品種の普及を図るほか、これを機に宮古地域のリンドウ生産者を増やしていきたい考えだ。(中村) |

| 2015年8月4週号岩手版 |

| キュウリ作りに専心 |

| 大地に根差して |

| 花巻市 渕澤秀峰さん |

収穫作業に励む秀峰さん |

【花巻市】春から秋にかけてキュウリを専門に栽培する、花巻市葛の渕澤秀峰さん(42)は就農9年目。5月中旬~6月下旬まではハウス3棟で、6月下旬~10月上旬までは露地15㌃でキュウリ栽培に励んでおり、朝と夕方の毎日、収穫作業に汗を流している。

秀峰さんは、高校卒業後、関東地方で建設業の仕事をしていたが、帰省した際にキュウリ農家の手伝いをすることがあり「地元岩手の青い空の下で汗を流して仕事をするのもいいな」と思ったのが就農のきっかけだ。実家は非農家だったが、手伝いに行った農家、近所の農家の支援や後押しもあって33歳のときに就農した。

当初は失敗の連続。悩みくじけそうになったたびに多くの人々に励まされ、情報交換をしながら経験を積み重ねた。今では、家族や手伝ってくれる人たちにも支えられて農業経営を軌道に乗せることができるようになった。 |

| |

|

市内では、花巻南温泉郷の宿泊施設3軒が「はなまき朝ごはんプロジェクト」を実施。連携参加している花巻市農村青年クラブ連絡協議会(4Hクラブ)のメンバーでもある秀峰さんも、今年7月からキュウリを同プロジェクトに提供している。

「野菜一つにしても、その土地での食べ方や食文化がある。宿泊いただいたお客さまにその土地の食文化にぜひ触れてほしい」と話す。

秀峰さんは、収穫したキュウリを出荷用の箱に詰めながら「皆さん気付いていないと思いますが、産直が年々減っているのをご存知でしょうか。10年後もしくは数年後には周りに野菜を作る人がいなくなるのを危惧しています」と話し「若い生産者が少ないので少しでも一緒に農業をやっていく仲間を作っていきたい」と力強く話した。(上川) |

大きく育ったキュウリは収穫間近だ

|

| |

|

| 2015年8月1週号岩手版 |

| ニンニク 産地化を先導 |

| 地域農業を元気に |

| 一関市 岩渕成男さん |

ニンニクを収穫する岩渕さん |

【一関市】地元でニンニク栽培を広めて定着させた一関市舞川の岩渕成男さん(76)。地域の中心的な生産者である岩渕さんが、丹精込めて育てたニンニクがこのほど収穫期を迎えた。岩渕さんは1人でも多くの人に地場産ニンニクを味わってもらおうと、高品質を求めて栽培に打ち込んでいる。

数十年前、立ち寄った東京都築地の青果市場で目にした青森県産のニンニクに興味を惹かれた岩渕さん。ラベルを頼りに青森県十和田市の生産者に会いに行く熱の入れようだった。会社を定年まで勤め、実家に戻って農業を継いだ岩渕さんは、胸に温め続けたニンニク作りの思いを実現させた。

栽培ノウハウを身に付けた岩渕さんは、ニンニクを地元の特産品に押し上げようと、所属する同市の農事組合法人「美の郷」にニンニク部会(会員23人)を2003年に設立した。 |

| |

|

部会では、岩渕さんがニンニク栽培に憧れを抱く原点となった青森県産高級品種「福地ホワイト」を畑地に計50㌃栽培。毎年9月には種子を買い付ける種苗会社から指導員を招いて研修会を開くなど、品質の底上げにも尽力する。

岩渕さんが11月に行う植え付け作業は、青森県と比べて約2か月遅い。これは、春先の強風による倒伏を避けるためで、遅蒔きによる生育の遅れは気温が上がる春以降に取り戻す公算だ。

桜の開花が近づくと、種球が分かれて鱗片分化が進む。ペーハー(pH)6以下に抑える専用肥料の施肥と、畦間に敷き詰めた藁に水を張り土壌の保水力を高めて玉伸びを促進。とう立ちする5月中旬からは茎を摘み取り、ニンニクに養分を行き渡らせる。

茎葉が枯れる6月下旬に収穫したニンニクは、35度に調整したシイタケ乾燥機の中で1か月乾燥させて出荷。一部は高温でさらに2~3か月熟成させて糖度が増した黒ニンニクにも加工する。岩渕さんは「体が許す限りニンニクの栽培に携わり、地域農業を盛り上げていきたい」と力強く話している。

(菅原) |

盤茎(ニンニクの付根)の仕上げが腕の見せ所だ

露地2ヵ所(10㌃)でニンニクを手掛ける岩渕さん

|

| |

|

| 2015年7月4週号岩手版 |

| もみ殻活用へ加工機械を導入 |

| 多彩な用途に期待 |

| 奥州市 みつくら農事組合法人 |

小野寺組合長 |

【奥州市】もみ殻を固形燃料に加工する機械「グラインドミル」をこの春に導入した、奥州市水沢区佐倉河の「みつくら農事組合法人」(小野寺章組合長、組合員107人)。先ごろ開いた実演会で小野寺組合長は「毎年40㌶の水田からもみ殻が専用袋で4千袋排出される。何とか活用できないものかと検討した」と導入のきっかけを話していて、もみ殻の有効利用に関係者から期待が高まる。

グラインドミルは水稲育苗の苗床培土(すりつぶしもみ殻)をはじめ、ハウス暖房や薪ストーブ用、災害時などの備蓄燃料(固形もみ殻)に加工生産できる。育苗の経費削減やエコ燃料としても用途は広い。

導入に先立って実際に運用している山形県の「もがみグリーンファーム」へ研修視察に訪れていた同法人。この度、県内第1号の導入となった。 |

| |

|

固形もみ殻は「非常用備蓄燃料ミツクライト越冬缶」の商品名で販売。もみ殻1㌔から900㌘の固形燃料になると容積は10分の1に圧縮される。同燃料の発熱量は1㌔当たり4千㌔㌍で、乾燥した薪と同程度の熱量を持つ。

ミツクライトは加熱圧縮した製品で、乾燥した場所に保管すると10年以上変質せず、自然発火しないため、特別な保管容器などは不要だ。中空構造で空気の流れが良く、点火後は良く燃焼して失火しにくいなどの特徴に加え、炎が落ちると炭化状態が続くため二酸化炭素が発生しにくい。

法人では専従職員の冬場の作業確保なども視野に入れ、環境面に配慮した循環型農業を進めていく。また、試験実施の段階だが水稲の苗床にも活用する考えもある。

すりつぶしたもみ殻は、高い摩擦熱で殺菌される。吸水性や保水性が高まり、通気性を保った代替培土となる。堆肥原料として利用すれば発酵も進みやすい。

法人の小野寺均事務局長は「用途は幅広く、さまざまな活用法を進めたいが、運用を始めたばかり。試験・検証を重ね、お勧めできることを徐々に発信していければ」と話す。(佐藤勝之) |

春に導入したグラインドミル

もみ殻からミツクライトが出来上がる

|

| |

|

| 2015年7月3週号東北営農技術版 |

菜種油をそのままディーゼル発電機に

|

| 軽油の代替燃料へ |

| 盛岡市 東北農業研究センター |

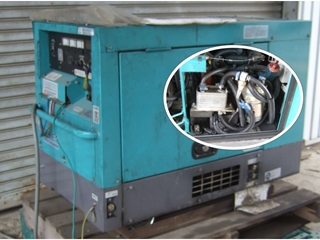

菜種油に改良したディーゼル発電機

それぞれの発電機に遠赤外線ヒーターをつないで比較した |

【盛岡市】農作業に使用する燃料として菜種油をそのまま機械の燃料に利用する方法を開発し、食料生産に要するエネルギー確保につなげようと、盛岡市の農研機構・東北農業研究センターでは、菜種油を直接ディーゼル発電機の燃料として用いる研究に取り組んでいる。

年間の農作業に必要な燃料は、水稲の場合、田植機やコンバインなどで1㌶当たり軽油約78㍑、ガソリン約12㍑のほか、もみ乾燥1㌧当たり灯油約22㍑で、軽油が使われるケースが多い。

近年、原油価格高騰や石油資源枯渇が危惧されている中、新たな食料・農業・農村基本計画では2025年までに国内産菜種を4千㌧に増産する目標を掲げている。同センター生産基盤研究領域・金井源太主任研究員によると、生産工程で発生する低品質の菜種油は燃料としての利用も見込まれているという。

菜種油を燃料に利用する場合、軽油に近い性質にするため脂肪酸メチルエステル(FAME)に変換処理し、バイオディーゼル燃料(BDF)として軽油の代替燃料に用いるのが一般的だ。

同センターでは、粘り気の強い菜種油に対応させるため予熱システムの取り付けや噴射ノズルの改造などを施したディーゼル発電機を用いて、菜種油をFAMEに変換せずに直接燃料として利用した場合と軽油を用いた場合との比較を行った。

菜種油は軽油より約16%発熱量が少ないことから、菜種油の方が、一定負荷で軽油より6~13%、変動負荷で約8%燃料を多く、時間あたりで消費したが、エンジンオイル中のすす含量は3%以下と、利用に大きな問題がないことが分かった。 |

| |

|

自家生産の菜種油には、ごみや水分が混入しやすく燃料フィルターの詰まりを起こしやすいといったデメリットもあるが、農業現場での電気料金の値上がりによる影響も大きいことから、今後、同センターでは現地試験を重ねながら普及を目指す。

金井主任研究員は「農家自身で燃料を生産できるのは大きい。燃料の自給にもつながれば」と期待する。

(和山) |

金井主任研究員

|

| |

|

| 2015年7月3週号岩手版 |

| ミニトマト「プチぷよ」 |

| 味にほれ込んで |

| 矢巾町 細川浩光さん |

「お客さまの喜ぶ顔が見たい」と細川さん |

【矢巾町】果皮が薄くて糖度が高いミニトマト「プチぷよ」を栽培する矢巾町土橋の細川浩光さん(53)は、栽培に情熱を注ぐだけでなく、プチぷよの魅力を消費者に直接届けたいと、自ら店頭に立ち、積極的にPR活動を行う。細川さんは「初めて食べたときに衝撃を受けた。

今までに食べたどのミニトマトよりおいしく、プチぷよの生産で勝負してみたいと思った」と栽培のきっかけを振り返る。

宮城県の種苗メーカー・株式会社渡辺採種場が開発した「プチぷよ」は、光にかざすと中身が透けてみえるほど果皮が薄く、サクランボのような柔らかい食感で、糖度が高いのが特長だ。 |

| |

|

試験栽培を提案された細川さんは7年前から栽培に取り組んでいて、昨年から盛岡市下飯岡の産直施設「サン・フレッシュ都南」で本格的な販売を開始。今季はビニールハウス2棟(7・5㌃)で千本を栽培している。

「毎年天候に左右され、病気で半分近く駄目になったこともある」と話す細川さん。農薬を使わずに栽培しているが、病気や日焼けに弱く、果皮が薄くて傷が付きやすいなど栽培管理は難しいという。

しかし、下葉を除去して通気性を確保したり、日焼け対策としてハウスに遮光ネットを張るなど栽培管理の基本を徹底し、試行錯誤を重ね、品質・収量の向上を図っている。 |

つぶれないよう、手袋をつけて優しく収穫する |

| |

|

細川さんは「おいしいだけでは買ってもらえない。生産者だからこそ分かる商品の魅力を直接伝えたい」と、週末は産直の売り場に立って自ら消費者に声を掛けるなど、販売にも力を入れている。

果肉が柔らかすぎて輸送に向かないため、出荷は地元産直に限られるが、「ここでしか買えない」というセールスポイントとしてPRする。昨年は同産直での「プチぷよ詰め放題」を企画。テレビ番組に取り上げられた効果もあり約200人の集客があった。今年も詰め放題を週末に開催。8月末まで予定している。

「自分が納得できるミニトマトを作るため」と強い信念で栽培に励む細川さん。「プチぷよの魅力を多くの人に知ってもらえるよう、もっとPRしたい」と意欲を燃やす。(谷村) |

| |

| 2015年7月2週号岩手版 |

| デルフィニウムなど花苗受託栽培 |

期待に応える品質を

|

| 宮古市 日野充さん |

培土による生育試験。観察をする充さん |

【宮古市】高品質な花苗の安定生産に取り組む宮古市区界の日野充さん(34)は、花き類の種苗の受託栽培を行っている。生産者から信頼される苗を作るため、栽培に適した土作りや徹底した観察で、さらなる安定供給を目指している。

日野さん方では種苗会社からの委託を受け、ハウス22棟でデルフィニウム(約50万本)やキンギョソウ(約20万本)、スターチス(約10万本)など主に花き類の苗を栽培。充さんの両親と妻・愛子さんの4人で作業し、繁忙期には4人のパートを雇っている。 |

| |

|

受託先の要望に合う苗を作るため、毎年、春先に培土・発芽・生育の試験を行ってから生産に取り組んでいて、「苗は生産に大きく影響するので、出荷先の農家に迷惑がかからないよう、種苗の管理は常に慎重に行っている」と充さんは力強く話す。

土作りでは、ピートモスやバーミキュライトといった用土や肥料などを攪拌し、微調整しながら品種ごとに適した培土を作っている。充さんは「発芽不良の原因が種なのか、土なのかという特定は難しいので、土が原因となることのないよう土作りには注意を払っている」と熱心に取り組む。

発芽試験では、気象条件によって種苗の成育が異なることから、発芽率や発芽日数などを確認。生産に合わせたスケジュールを組んでいく。

生育期間中は常に意識して観察を行う。葉の裏に最も注意を払い、病虫害対策を徹底。さらにハウス周辺の除草作業や普及センターなどから病虫害の情報収集をするなど栽培管理に決して手を緩めない。

また、日野さん方では同市川井地区の特産品であるシソの苗を栽培していて、約50戸の生産農家へ出荷している。

充さんは「生産のスタート時点でつまずかないよう、良い苗を提供していきたい」と話し、「特産品という強みを生かして、地域農業が発展していってほしい」と展望する。

今後については「受託先の期待に応えるよう、高品質の種苗を出荷し続けたい」と意欲を燃やす。

(中村) |

ピット苗の植え替え作業

水まきをする充さん

|

| |

|

| 2015年7月1週号岩手版 |

| 年間約100種類の菓子・漬物など |

| ひらめきをカタチに |

| 二戸市 山内 ひさえさん |

人気商品のブルーベリー大福を手に「安心してもらえる商品を提供したい」と話すひさえさん |

【二戸市】地場産や自家産食材を使って菓子や漬物などを手掛けるのは、二戸市の「ゆいほたる」で主宰を務める山内ひさえさん(61)。2005年ごろから食品加工・販売に取り組み、現在、年間約100種類の商品を販売。6年前に開発した「ブルーベリー大福」は市の推奨特産品になっており、消費者に好評だ。

「さまざまな方とつながることができる地元の特産品でありたい」と話すひさえさん。自家産食材を使って作るブルーベリー大福は、餅生地に3種類のブルーベリーを混ぜて一緒につき、あんの中に粒のままのブルーベリーを3~4個入れた特産品だ。 |

| |

|

「安心できる食材を使いたい」と夫の善行さん(61)と水稲約95㌃を栽培するほか、ひさえさんの管理する圃場として約5㌃の畑で加工品用の野菜や果実を自ら栽培。現在、ブルーベリーを約20本栽培していて「まだ木は小さいですが、色づき始めてきたので収穫が楽しみです」と笑顔で話す。収穫したブルーベリーは冷凍保存し、年中使用できるよう工夫している。

商品はすべて、ひさえさんの手作りで、前日から準備し、早朝から手掛けてその日に出荷。「旬の食材を使用し、食品づくりに励んでいます。無添加で安心、手作りならではの温かさも届けたいです」と話す。小麦粉に県内産の「ゆきちから」と「キタカミコムギ」を使うなどできる限り地場産や県内産を使用し、安心して買ってもらえるような商品提供に努めている。 |

ブルーベリー大福のほかにシフォンケーキやビスコンティなどすべて手作りだ

|

| |

|

また、親しみやすくおいしい商品提供を目指し、普及センターの講習会などに積極的に参加して食品加工技術を身に付けているひさえさんは「消費者の声を大切にしています。粒が入っていて大きくなりがちな大福の大きさも食べやすく考慮し、改善しました」と話している。

今後は「行動力を大切にし、ひらめいたら試行錯誤しながらより良い商品を消費者に届けていきたいです」と意欲的だ。ブルーベリー大福は1個120円(税込)、冷凍は75g×5個入り800円(税込)で、市内の産直「二戸ふれあい」や二戸物産センター「なにゃーと」で販売している。(沼山)

▽問い合わせ=ゆいほたる主宰・山内ひさえさん(TEL0195・23・7714) |

| |

| |

| 2015年6月4週号岩手版 |

| ワラビ 震災後初出荷 |

| 山菜文化の継承へ |

| 一関市 みちのく食文化を守る会 |

育てたワラビを収穫する小野寺さん |

【一関市】東日本大震災発生以降、野生の山菜に出荷規制がかかる中、一関市の「みちのく食文化を守る会」(那須元一会長)が栽培を続けるワラビが先ごろ、待望の初出荷を迎えた。同会ではこれまで安全な品質を心がけ、圃場の維持と管理に専念。季節の訪れを告げる山菜の味を心待ちにした地元消費者も多く、郷土の伝統食文化の継承へ確かな一歩を踏み出した。

福島第一原発事故による放射能汚染の影響で「山菜が敬遠される風潮を見るに忍びなかった」と話す同市東山町の那須元一さん(55)。国や県からの出荷制限と自粛要請により、市内の食料品売り場では地元で採れるワラビやタラノメなどの山菜が軒並み姿を消していた。 |

| |

|

2013年6月、那須さんは「地場産の山菜を復活させたい」を合言葉に、同調する仲間15人で会を設立。同年11月から市の地域おこし事業を活用して購入した苗300㌔を定植し、ワラビ栽培に動き出した。

圃場には、会員の小野寺勝さん(62)が町内に所有する17㌃の牧草地を借り上げて栽培に転用。土壌を耕起し反転させ、肥料に堆肥とタンカルを投入したほか、セシウムと成分が類似するカリウムを交ぜることで、放射性物質の吸収を防いだ。

その後、研修で視察した西和賀町の生産現場を手本に、ワラビ根を地中に定着させる土壌の環境整備に奮闘。今年5月には3㌃の圃場区域で収穫ができるまでにワラビが生長したことを受け、小野寺さんは「雑草に手を焼き、先行きを心配したが安堵した」と胸をなで下ろす。

県に依頼して土壌とワラビを検査した結果、放射性セシウムは不検出。出荷可能となり、那須さんは「険しい道のりだったが、日々の積み重ねの成果が表れ非常にうれしい」と納得の表情を見せる。

現在は、ワラビの生育を見ながら週に一度、約2㌔を収穫して地元の産直に出荷する。今後について那須さんは「ここからが本当の出発点。段階を踏んですべての圃場で収穫ができるようにしたい」と決意を新たにする。(菅原) |

計画が進むタラノメの出荷にも意欲を見せる那須さん(左)と小野寺さん(右)

地力があるため天然物と比べ色鮮やかな栽培ワラビ

|

| |

|

| 2015年6月3週号岩手版 |

神奈川県からIターン就農

|

| 米崎りんご守りたい |

| 陸前高田市 安生亮太さん |

リンゴの生育を確かめる安生さん |

【陸前高田市】高校時代に訪れ、果樹栽培に興味を持つきっかけとなった陸前高田市に今年4月、神奈川県から移住してきた安生亮太さん(20)。同市の特産リンゴ「米崎りんご」の生産者を目指し、同市に新規就農した。

安生さんが初めて同市を訪れたのは、東日本大震災から2年後の2013年3月。当時高校2年生で、テレビや新聞などで見ていた被災地を目の当たりにし「現実に起きたことだ」と実感したという。

このとき立ち寄ったのが同市米崎町の「産直はまなす陸前高田」。店内には米崎りんごが並んでおり「リンゴの産地と言えば青森県などをイメージしていましたが、岩手県の沿岸部で3月の後半にリンゴと出合えたことに驚きました」と振り返る。 |

| |

|

実家は非農家だが、自宅の家庭菜園をきっかけに幼いころから農業に興味を持ち、農業高校に進学して野菜を専攻。同市に来たことで果樹に興味を持ち、同年5月には同市の果樹農家に2泊3日の研修にも訪れた。「卒業後は大学などで果樹経営などを本格的に学ぶつもりでしたので、このときは移住までは考えていませんでした」と話す。

安生さんが移住を決意したのは同年7月に体調を崩し、進路などを一から考え始めたときに同産直や研修先の農家で目にした、農業が暮らしと深く関わっている姿や米崎りんごに誇りを持っている農家の姿だった。

本年度から2年間は研修期間として、同市の果樹生産者の園地で経験を積む安生さんは現在、複数の果樹生産者の園地で代表的な品種、つがる・ジョナゴールド・ふじの栽培を勉強中だ。

「園地が違えば特徴も変わる。今は教えてもらうことすべてが新鮮で楽しい」と話していて、将来は消費者ニーズに応えられるよう品種や本数も増やしたい考えだ。

「農家の高齢化が進む中、どれだけ今の生産者に信頼され、仕事や園地を任せてもらえるようになるか、この2年間を大切にしたい」と安生さんは「全国的には小さな産地かもしれませんが、米崎りんごという名前をずっと残していきたいので」と未来に向けて話してくれた。(村上) |

安生さんが手がける園地

「研修期間を大切に頑張っていきたい」

と安生さん

|

| |

|

| 2015年6月2週号岩手版 |

| 県立水沢農高で全日本田植選手権大会 |

| 世代・地域を超えて白熱 |

| 奥州市 岩手県立水沢農業高校 |

声援を受け、一生懸命植えた |

【奥州市】体験を通し、農業への取り組む姿勢や意欲を高めようと、岩手県立水沢農業高等学校(松尾和彦校長、生徒246人、奥州市)では先ごろ「第62回水沢農業高等学校田植協議会兼第17回全日本田植選手権大会」を開催。県内外の高校生5校14チームのほか、JAや同校OB、産直や地元住民など一般7チーム、合わせて230人超が参加した。

大会は同校創立50周年を期に始まった行事で、17年前から同校以外の高校や一般からの参加も募集していて全日本田植選手権大会を兼ねている。 |

| |

|

生徒に稲作技術の基本である田植えを体験させ、機械植えが主流の現代でも手植えができる技術習得を目指し、日本農業を担う姿勢と意欲の向上を図ることが目的であり、加えて全国の農業クラブ員やPTA、地域社会の人々と親睦を深め、連帯感を醸成するという狙いもある。

競技は選手11人によるリレー方式。1人長さ8㍍を受け持ち、幅90㌢に3株を植え、苗かごをバトン代わりに11人で88㍍を手植えする。スピードだけが競われるのではなく、植える深さや欠株、本数なども正確性として審査対象となる。

当日は合図とともに全チームが一斉にスタートするも、時折雨が強く降るなどコンディションは芳しくなかった。それにもめげず一心不乱に生徒からベテランまでが競い合う姿には、慎重に植えるチームもあればスピード重視のチームもあるなど個性もさまざまで、泥田を囲む大勢の人々を沸かせた。

審査の結果、高校生の部は同校3年A組が、一般の部は江刺産直組合が優勝した。ほかにも応援の部が設営され、高校生を対象としたチーム審査となっている。

まとまった応援や高校生らしいアイデアの仮装など、同校の生徒以外の観客のアンケートで入賞が決まるもので、同校3年A組が競技の部とともにダブル優勝となった。

水田の外周では各チームが趣向を凝らした横断幕や旗が披露され、白熱した声援が飛び交った。真剣に競技する選手も声援を受け、時折笑顔で応えるなど、地域の注目度の高い行事にふさわしい賑やかな会場となった。

(菊池俊二)

|

田植えの速さと正確さを競い合う

苗かごのバトンでリレー

|

| |

|